Les Soldats (fragments)

Texte français René Girard et Joël Lefebvre / Éléments scénographiques et costumes Mâhki Xenakis / Lumière Dominique Bruguière

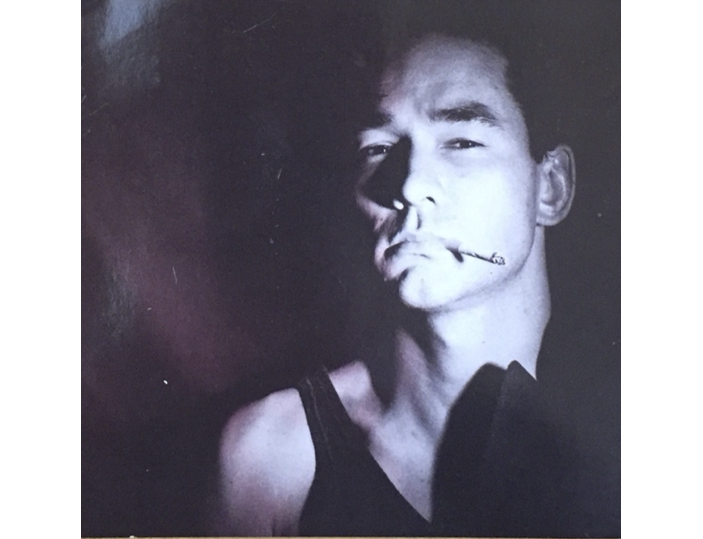

Avec Pascal Ternisien, Jean Pennec, Claude Guyonnet, Vincent Solignac, Nathalie Epron, Fabienne Luchetti, Gabrielle Forest, Marc Chouppart, Dominique Frot, Philippe Faure, Christèle Wurmser, Christian Cloarec, Michel Weinstadt, Lydia Rosenberg, Catherine Anne, Dominique Hubin, Régine Cendre, Catherine Sauval

Jakob Lenz écrit, et tout ce qu’il écrit ce ne sont que des lettres, des messages au père. Lenz ne pourra jamais fuir l’enfance. Et pourtant toute sa vie n’est qu’une longue fuite en avant pour retrouver le père abandonné, pour conjurer la folie. De Strasbourg à Moscou, Lenz traverse la faille de la folie en se trempant dans des fontaines glacées, en s’accrochant à des pères subrogés – Goethe, le pasteur Oberlin, d’autres encore – comme à autant de bornes ou de rochers qui l’empêchent de tomber définitivement dans l’abîme. Mais quand Lenz atteint enfin son père à Riga, la quête a déjà perdu son but, la route de Lenz est, à la lettre, devenue folle. Il dépasse Riga et va toujours vers un ailleurs qu’il rencontrera définitivement à Moscou : alcool, froid et folie terrassent Lenz ; et il était temps : comme un fruit vert qui blettirait avant de mûrir, le monde étouffé de l’enfance avait fait de Lenz une somme de dérèglements qui n’avait plus de sens. Le poids du père, comme une brique sur un jeune plant, l’avait pourri sur pied.

De même que Lenz n’arrête pas de se projeter sur son père, de filmer des séquences, des petits films qu’il ne pourra voir vraiment que sur cet écran-là, son père de Riga, et qui sont autant d’appels de détresse, les jeunes comédiens issus du Conservatoire ne peuvent que se projeter dans des rôles où, tous âges confondus, ils joueront des pères, des grand-mères, des vieux colonels ; comme l’écriture du jeune Lenz, leur jeu ne peut être qu’un rayonnement vers l’écran invisible tendu devant leurs yeux : ce père, cette mère qu’ils ne sont pas encore.

L’adéquation parfaite entre le monde de Lenz et le monde des jeunes comédiens est devenues très vite une évidence. Les Soldats, joué par ces presque enfants, prend une dimension nouvelle. Comme dans les jeux où l’on fait semblant d’être pirate, voleur ou aventurier, mais où aucun signe extérieur ne l’indique, ici la notion d’incarnation, de représentation « vraisemblable » d’un personnage est oblitérée, nulle et non avenue.

Du coup, on s’aperçoit que l’écriture fonctionnait dans le même sens : les personnages de Lenz ne sont pas des adultes, mais des adultes vus, lus à travers la grille de lecture d’un enfant, imaginés par un enfant.

Les Soldats est un univers étouffant et clos, sans humour, comme le monde de l’enfance, si souvent plongée dans le tragique, dans l’impuissance – et on feint d’ignorer trop souvent à quel point l’enfance est désespérée et lugubre – : des petits animaux qui se débattent et se tordent dans tous les sens pour sortir du poing fermé où ils sont fermement tenus.

Le sens ludique des enfants est souvent macabre : on meurt plus souvent et plus volontiers que l’on naît, on dépèce et on étripe plus souvent qu’on ne soigne. Il est aussi fortement ritualisé : jeux d’enfants, c’est-à-dire mots de passe, cérémonies, règles précises, codes secrets, formules magiques. Les Soldats nous apparaît alors comme le scénario d’un jeu impitoyable et atroce inventé par un enfant doué et tourmenté, et joué par seize enfants qui comprennent mieux que chez d’autres auteurs quels cauchemars les traversent.

Il est en effet frappant de voir à quel point mes élèves du Conservatoire préfèrent l’écriture de Lenz plutôt que toute autre. Séparés de Lenz par 193 années, il les concerne étrangement.

La difficulté première dans un travail avec de jeunes élèves, c’est la minceur du bagage apporté par le comédien : ils ont peu lu – ou presque pas – et ne savent pas encore vraiment lire ; ils ont déjà des opinions arrêtées, mais elles reposent sur peu de choses. Il m’est donc nécessaire de nourrir leurs imaginaires, de leur montrer que ce monde autre qu’ils pressentent obscurément, existe. Ce qu’ils m’apportent, en retour, c’est leur violence de vie. Enfants têtus et nombrilistes, mais agités, secoués par des passions imprécises. De même que j’essaye de déployer l’écriture au théâtre, de l’ouvrir jusqu’à l’infini, de même il me faut susciter leur curiosité, les ouvrir vers l’infinitude et faire en sorte que leur visage acquière enfin une transparence, qu’il devienne une sorte de quark ouvert vers d’autres dimensions, d’autres univers. Et à ce moment, on pourra enfin lire l’écrit sur leurs visages comme sur la page ouverte ; l’écrit, mais aussi ce qui sous-tend l’écrit : mémoire, relais génétiques, lumière ou obscurité intérieures.

J’ai voulu pour cette occasion que le système décoratif et les costumes soient élaborés par une jeune artiste – on s’est aperçu que l’univers de Mâkhi – violents aplats de couleurs crues inscrits sur une cage de scène noire – rendait sensible un nulle part intemporel, qui était, pourtant, définitivement contemporain. Proche du néo-constructivisme italien, ce monde visuel a créé très vite une circulation effective entre les jeunes acteurs, car il les concernait.

Lenz, en somme, constitue une « leçon » ; ce que le jeune Lenz, tiraillé par la folie et la souffrance, a construit – un théâtre qui draine avec lui inventivité, rigueur, non-conformisme – des jeunes acteurs peuvent aussi le construire. Que le fou de Sesswegen ait réussi à tendre un miroir, par delà deux siècles, à seize jeunes gens, me confirme quelque part dans la croyance que les chemins obscurs, intérieurs et tortueux sont peut-être les plus lumineux, les plus vivants, les plus impérissables.

Claude Régy